第十三届中国科大《计算机图形学前沿》暑期课程(第四天)

2025年7月10日星期四,第十三届中国科学技术大学《计算机图形学前沿》暑期课程第四天,上午由中国科大安徽省图形计算与感知交互重点实验室(GCL实验室)的张举勇老师主持进行,下午由GCL实验室的陈仁杰老师主持进行。

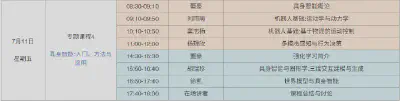

第四天课程安排:三维重建与数字人(7月10号上午)、动画与仿真(7月10日下午)

课程1

来自西湖大学的修宇亮老师作的报告题目为《数字永生(Lifelong Avatars)》。修老师首先回顾了数字人技术的发展历程与研究前沿,重点讲解了三维数字人的四项核心技术:表达、重建、生成和驱动。随后,他介绍了团队在该领域的多个代表性工作,包括 ICON、ECON、TeCH、PuzzleAvatar 和 ETCH,在数字人建模方面取得了系列进展。基于大模型带来的范式转变,修老师提出了“数字人2.0”的概念,强调生成模型对非结构化数据的强大整合理解能力,有望实现对“年级别多模态私有数据”的有效学习,从而推动数字生命实现“终生学习、持续进化”。

课程2

来自北京大学的陈文拯老师作的报告题目是《基于学习的结构光研究:从编码设计、硬件优化到神经解码》。陈老师首先介绍了一种结构光编码优化框架,该框架区别于传统的手工设计方法,能够根据用户需求自动学习并生成高性能的结构光编码。接着,他分享了团队构建的结构光硬件在环优化系统,该系统可基于设备的硬件特性自适应调整编码模式,显著提升三维重建的精度与适应性。最后,陈老师提出将结构光三维解码建模为一个神经逆渲染问题,并通过引入神经表征,使系统在仅需三到四帧输入图像的条件下,便能实现对复杂动态场景的高精度、亚像素级三维重建。这三项工作共同推动了结构光系统从传统的手工设计迈向数据驱动、硬件自适应与实时高精度的新范式。

课程3

来自深圳腾讯科技的黄经纬博士作的报告题目是《3D创作大众化:混元大模型3D生成的最新进展》。黄博士首先回顾了腾讯混元AI模型的发展历程,并指出,3D生成基础模型具有广泛的实用价值,广泛应用于游戏、社交、创意设计、3D打印以及空间智能与具身智能等多个领域。随后,黄博士依次介绍了混元3D框架下的一系列最新生成模型,重点展示了图生3D与文生3D的强大生成效果。报告中还展示了混元3D生成模型作为AI创造引擎的能力,展现出其在多模态3D内容生成方面的潜力。同时,黄博士也指出当前3D生成仍面临诸多挑战,包括无损的数据处理、变分自编码器(VAE)的信息保真问题,以及Diffusion Transformer(DiT)训练效率等关键技术瓶颈,这些问题仍需进一步深入探索。

课程4

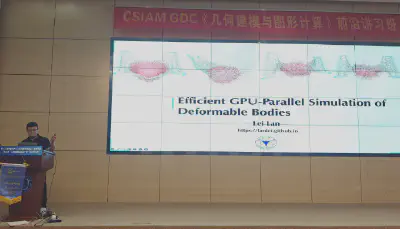

来自浙江大学的蓝磊老师的报告题目是《GPU并行的高效可变形体仿真》。来自浙江大学的蓝磊老师带来了题为《GPU并行的高效可变形体仿真》的报告。蓝老师首先回顾了可变形体仿真的基本背景:本质上是一个能量最小化的优化问题,但面临两个主要挑战——能量函数具有非线性特征,且变量维度高、计算复杂。为此,他提出通过将全局问题划分为多个局部子问题,并借助优化策略控制局部解之间的误差,从而构建出一种适合在 GPU 上高效并行执行的可变形体仿真框架。针对GPU仿真中常见的一个关键数值难题——过冲问题(Overshoot Problem),蓝老师重点介绍了他们团队提出的改进方法 JGS2。该方法有效解决了传统并行求解器在只最小化局部能量时忽略对全局能量影响的问题,同时又避免了直接考虑全局能量时所带来的并行性破坏,从而在效率与准确性之间实现了良好平衡。

课程5

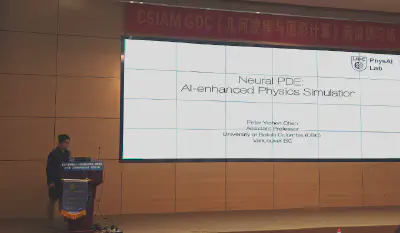

来自英属哥伦比亚大学的陈逸尘老师的报告题目是《Neural PDE: AI增强的物理模拟》。陈老师指出,物理模拟在科学与工程领域中具有广泛应用,但传统的数值PDE(偏微分方程)求解方法普遍存在三大问题:建模误差带来的不准确性、求解速度缓慢,以及对非专业用户门槛较高。尽管端到端的神经网络模型在一定程度上能够缓解这些问题,提升效率与易用性,但却常常缺乏物理约束,导致泛化能力差,难以适应复杂多变的实际场景。针对这一挑战,陈老师提出将传统PDE方法与神经网络相结合,以提升AI模型在物理模拟中的精度与通用性。特别是在从视频中识别物理参数这一任务中,陈老师介绍了引入神经网络建模的研究工作,并进一步针对生成结果与现实世界不一致的问题,提出了改进方法。该方法已被成功应用于软体机器人建模等实际场景中,展现出良好的性能和应用前景。

课程6

来自香港大学的Taku Komura教授的报告题目是《基于物理的角色控制》。Taku 教授首先介绍了两种常见的角色动画方法:基于运动学的方法与基于物理的方法,并指出相比之下,基于物理的方法在表现效果和未来应用前景上更具优势。随后,他详细讲解了多种用于模拟角色主动运动的控制策略,包括常用的 PD 控制,以及更为复杂的控制方法,如最优控制、进化控制与强化学习等。其中,他重点介绍了两个基于强化学习生成模型的最新研究——TokenHIS和SIMS。这些方法借助 Transformer 模型的能力,使得角色能够在复杂多变的环境中实现智能动作控制。最后,Taku 教授展望了该方向的未来发展,包括策略生成的加速方法以及多角色协同控制的可能性。

报告人简介

修宇亮,西湖大学

修宇亮,西湖大学助理教授,远兮实验室负责人,博士生导师。博士毕业于德国马克斯普朗克研究所,师从 Michael J. Black。其研究方向为数字人,个性化多模态生成,视觉感知及三维重建。在学术会议 SIGGRAPH、CVPR、NeurIPS、ICLR 等发表论文 20余篇,主导开源项目获星标 12,000 余次。曾担任 3DV2025 和 ICCV2025 领域主席。荣获 SIGGRAPH2020 RTL 最佳展示奖,中国优秀开源项目奖,CSIG 学术新锐奖,其数字人重建技术被《纽约时报》应用于2022 年世界杯和 2023 年超级碗的赛事报道中。

陈文拯,北京大学

陈文拯博士是北京大学王选计算机研究所的助理教授,曾任 NVIDIA 研究科学家。他的研究聚焦于三维视觉和计算摄影,主要探索如何结合物理成像原理与人工智能,实现对场景三维属性的精确感知。他的研究推动了三维重建、神经表征和新视角合成技术的发展,并在 CVPR、NeurIPS、SIGGRAPH 等国际顶级会议和期刊上发表论文 30 余篇。研究成果已广泛应用于工业界,包括 NVIDIA Omniverse 和 Snapchat 等平台。

黄经纬,腾讯科技有限公司

黄经纬博士,2020年毕业于斯坦福大学计算机系,师从Leonidas Guibas,主要的研究兴趣是计算机图形学、几何处理和三维视觉,现为腾讯混元大模型3D项目负责人。

蓝磊,浙江大学

浙江大学计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室专职研究员。2020年获得厦门大学博士学位,随后在克莱蒙森大学和犹他大学从事博士后研究工作。曾任EG、GI等多个国际会议程序委员会成员,现任《Electronics》期刊客座编辑。研究方向涵盖计算机图形学、物理仿真、虚拟现实与并行计算等,已在SIGGRAPH、SIGGRAPH Asia等国际学术会议上发表论文十余篇。

陈逸尘, University of British Columbia (UBC)

Peter Yichen Chen is an incoming assistant professor at the University of British Columbia, where he directs the UBC PhysAI Lab. He was a postdoc at MIT CSAIL and earned his CS PhD from Columbia University. Earlier, he was a Sherwood Prize–winning math undergrad at UCLA. Peter’s research advances 3D content creation for artists, design/fabrication/control for engineers, and material discovery for scientists. His interdisciplinary work spans computer graphics, machine learning, scientific computing, mechanics, and robotics.

Taku Komura, The University of Hong Kong

Taku Komura is a professor in the Department of Computer Science, The University of Hong Kong. Before joining The University of Hong Kong in 2020, he worked at the University of Edinburgh (2006-2020), City University of Hong Kong (2002-2006) and RIKEN (2000-2002). He received his BSc, MSc and PhD in Information Science from University of Tokyo. His research has focused on data-driven character animation, physically-based animation, crowd simulation, 3D modelling, cloth animation, anatomy-based modelling and robotics. Recently, his main research interests have been on physically-based animation and the application of machine learning techniques for animation synthesis. He received the Royal Society Industry Fellowship (2014), the Google AR/VR Research Award (2017) and the SIGGRAPH Best Paper Award (2022).

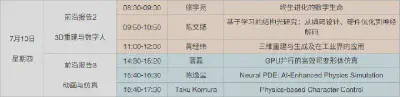

明日预告