第十三届中国科大《计算机图形学前沿》暑期课程(第一天)

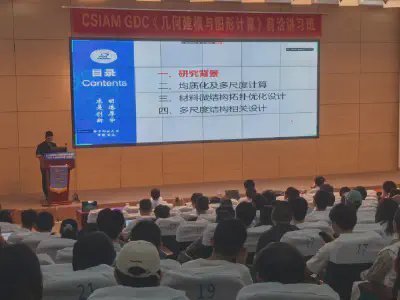

2025年7月7日星期一,第十三届中国科学技术大学《计算机图形学前沿》暑期课程在中国科学技术大学东校区拉开了帷幕。课程由中国科学技术大学安徽省图形计算与感知交互重点实验室(GCL实验室)承办,由拓竹科技有限公司、上海柏楚电子科技股份有限公司和苏州培风图南半导体有限公司赞助。本次课程与中国工业与应用数学学会(CSIAM)几何设计与计算专业委员会(GDC)举办的《几何建模与图形计算》前沿讲习班同时同地举办,由GCL实验室刘利刚老师和翟晓雅老师及国内外知名学者们共同授课。

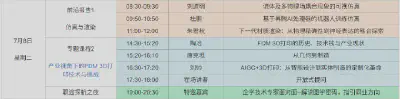

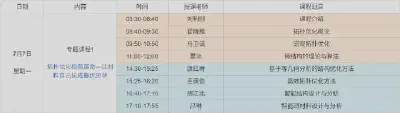

课程为期五天,其中安排了三天半的专题课程,主题分别为“拓扑优化、FDM 3D打印、三维表征与重建、具身智能”,深入剖析领域的基础知识和最新发展;其余一天半为前沿报告,主题包括“仿真与渲染、3D重建与数字人、动画与仿真”,能够了解来自行业前沿的研究进展,掌握最新的技术动态。课程内容丰富和前沿,是了解计算机图形学前沿和未来方向的非常难得的机会。

刘利刚老师首先向全体参与课程的师生致以诚挚的欢迎。在开场致辞中,刘老师简要阐述了本课程的宗旨:系统介绍计算机图形学领域的前沿研究进展,同时搭建一个促进学术交流、深入探讨与科研合作的优质平台。随后,刘老师详细讲解了课程的核心内容框架,介绍了参与授课的师资团队,并对整体课程安排进行了说明。

第一天课程安排:拓扑优化专题课程(7月7号)

课程1

中国科学技术大学翟晓雅老师以《拓扑优化概论》为题为大家介绍了拓扑优化的基本理论框架。翟老师首先通过丰富的工程案例,展示了拓扑优化在航空航天、汽车制造、建筑结构等领域的创新应用。随后深入浅出地讲解了拓扑优化的基本概念,并带领听众回顾了这一领域从诞生至今的重要发展历程。

课程2

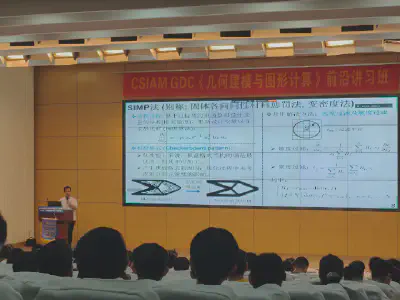

香港理工大学马卫诚老师在本次课程中系统性地介绍了宏观拓扑优化的研究进展。在方法论层面,马教授重点讲解了当前主流的拓扑优化方法,包括SIMP、水平集方法、BESO以及MMC等代表性技术。随后,课程深入探讨了有限单元法和等几何分析这两种核心数值计算方法在拓扑优化中的应用特点。

课程3

北京理工大学董浩文教授在报告中系统阐述了波动超材料智能设计的理论与方法创新,重点探讨了多物理场耦合下的波动调控机制。他指出,传统超材料设计受限于结构-性能间的复杂非线性关系,而通过建立动态均匀化模型与逆向设计框架,可实现从波动特性到微结构的智能映射。研究创新性地将散射参数分析与拓扑优化相结合,突破了宽带低频波动调控的技术瓶颈。这一系统性研究为智能超材料设计提供了全新的方法论指导,将推动波动操控技术向可编程、自适应方向跨越式发展。

在理论构建的基础上,夏凉老师将方法推广至非线性力学场景,展示了结合参数化建模与机器学习算法,实现定制泊松比与应力应变曲线的实际工程案例。

课程4

苏州大学康红梅老师在《等几何拓扑优化》专题课程中,深入探讨了这一领域的核心技术与发展前景。课程首先系统阐释了等几何分析与传统有限元分析的优劣,重点指出等几何分析通过采用NURBS等样条基函数,实现了CAD与CAE数据格式的统一。

在理论基础部分,康红梅老师循序渐进地讲解了T样条的数学表达形式,及其在几何建模中的独特优势。特别地,课程详细展示了这些样条技术如何应用于拓扑优化领域。

课程5

华南理工大学王英俊老师在《高效拓扑优化方法》专题课程中首先介绍了拓扑优化算法层面的多重网格、初值重用、局部更新三大加速技术;随后通过自适应网格、自由度缩减等技术进一步减少问题自由度。

在方程求解方面,王英俊老师介绍了一种基于分块对称特性的矩阵压缩存储方法,以及一种基于AMG-CG的GPU求解器,达到了极高的加速比。

课程6

大连理工大学胡江北老师在《智能结构设计与分析》课程中系统介绍了人工智能技术在拓扑优化领域的前沿应用,重点讲解了基于神经网络表示结构进行优化和端到端直接生成结构两大技术路线。

胡江北老师通过典型案例展示了AI如何突破传统拓扑优化的瓶颈,提出了目前AI与拓扑优化算法融合的挑战,并对未来发展趋势作出展望。

课程7

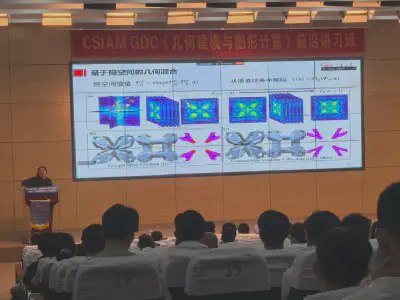

山东大学吕琳老师在《智能超材料设计与分析》专题课程中,展示了AI赋能的创新设计方法。课程重点呈现了两个突破性案例:一是通过嵌入位移场信息的神经网络生成特定性能的微结构,二是基于拓扑与几何生成的高效双通道极小曲面热交换器。

这些案例体现了AI在保证物理规律和可制造性约束下的强大生成能力。吕琳老师特别强调提升AI生成可控性的重要性,并展望了实现完全智能生成的设计未来。

报告人简介

翟晓雅,中国科学技术大学

中国科学技术大学数学科学学院副研究员,2022年中科院百篇优博,中科大墨子杰出青年基金获得者。于2021年获中国科学技术大学博士学位师从陈发来教授。先后在中国科学技术大学,荷兰代尔夫特理工大学(联合培养),香港中文大学(博士后)开展研究工作。主要研究方向为超材料的逆向设计、可微的微结构的拓扑优化以及增材制造等相关领域。她已在Advanced Science、Composite part B、CMAME、Materials & Design等国际权威期刊发表学术论文40余篇学术论文。

马卫诚,香港理工大学

香港理工大学机械工程系博士后研究员,于2016年获哈尔滨工业大学工程力学学士学位,2021年获香港科技大学机械工程学博士学位,曾先后在香港科技大学、香港中文大学、香港理工大学从事博士后研究工作。主要研究方向为晶格超材料的设计、结构形状与拓扑优化、基于力学的有限元仿真、以及增材制造。已在Advanced Science、Additive Manufacturing、Materials & Design等国际权威期刊上发表学术论文20余篇,其中第一作者(含共同)7篇,并作为主要参加者参与由香港创新科技署及香港研究资助局主导的5项科研项目。

夏凉,华中科技大学

华中科技大学机械科学与工程学院教授、院长助理。2006年起,本硕博连读于西北工业大学航宇制造工程专业(教改班),2012年获国家公派资助至法国贡比涅技术大学攻读博士学位,2015年毕业后分别于法国国家科研中心(CNRS)Robeval力学实验室和多尺度模拟仿真实验室开展博士后研究工作,2017年入职华中科技大学机械科学与工程学院,2023年晋升教授。主要从事结构优化设计方法研究,承担国家自然科学基金项目3项(青年、2面上)、国家重点研发计划课题1项、湖北省杰青项目等;出版英文专著1部,发表SCI论文56篇(一作/通讯34篇),SCI他引3000余次;荣获法国计算力学协会最佳博士论文奖,欧洲应用科学计算协会最佳博士论文提名奖,入选湖北省高层次海外人才计划。

康红梅,苏州大学

现任苏州大学数学科学学院副教授,获江苏省“双创博士”项目支持。2016年至2017年在意大利国家研究所CNR-IMATI跟随欧洲科学院院士Annalisa Buffa从事博士后研究。主要研究领域为计算机辅助几何设计 (CAGD)、等几何分析、样条函数逼近等。在本专业著名学术期刊发表论文20余篇。

王英俊,华南理工大学

华南理工大学教授、博士生导师、院长助理,“广东特支计划”科技创新青年拔尖人才,中国机械工程学会机械设计分会青年委员,广东省力学学会理事、青年工作委员会委员,国际期刊《CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences》与《ITE Collaborative Intelligent Manufacturing》副编辑(Associate Editor)。近年来,主持国家重点研发计划项目课题、子课题各1项,国家自然科学基金2项;发表SCI高水平论文70余篇;在结构拓扑优化、CAD/CAE设计分析一体化、高效高精数值计算方法、工业软件等领域取得了一系列创新成果;获2020 CMES杰出青年学者奖(2020 CMES Young Research Award)、2020 CMES优秀编辑奖(CMES 2020 Editor Award)。

胡江北,大连理工大学

大连理工大学软件学院副教授,博士生导师。博士毕业于大连理工大学数学科学学院,师从罗钟铉教授。于 2021 年加入大工软件学院从事博士后研究,合作导师为雷娜教授。2022 年至 2024 年,在新加坡南洋理工大学贺英副教授团队以 Research Fellow 身份开展学术工作。研究聚焦于面向工业设计与仿真应用的几何建模、几何处理和结构优化算法,以及高效软件工具的开发;深度学习驱动的结构拓扑优化、3D重建与生成、神经渲染等方向。相关研究成果发表于TVCG、CAD、CVPR、SPM、ECCV 等国际知名期刊与会议,已获国内授权专利 7 项,其中 1 项成功实现成果转化。主持国家自然科学基金青年科学基金项目 1 项,作为核心骨干参与 3 项国家及省部级重大重点类项目。

吕琳,山东大学

山东大学计算机科学与技术学院教授,博士生导师,2011年获得香港大学计算机科学博士学位。主要研究方向为计算机图形学、面向智能制造的几何计算。在ACM TOG、IEEE TVCG、CAD、AM等国际著名期刊发表论文八十余篇,获授权国家发明专利40余项并已转化应用6项,参与制定国家标准两项。获2017年度陆增镛CAD&CG高科技奖二等奖、国际实体与物理造型会议(SPM 2020)最佳论文一等奖、2020年度山东省自然科学一等奖、2021年度吴文俊人工智能自然科学奖二等奖。曾担任第十六届全国几何设计与计算学术会议(GDC 2024) 、第十四届几何造型与处理国际会议(Geometric Modeling and Processing, GMP 2020)等程序委员会共同主席。

明日预告